資格の学校TACだからできる!

【地方上級・市役所・国家一般職】

公務員試験の対策・勉強法を徹底解説!

このページでは、公務員試験の地方公務員上級(都道府県・政令市・市役所)・国家一般職(大卒)行政事務系の試験に絞って、出題傾向と対策方法・勉強法などを解説します。

公務員試験のキホンを知りたい方は、「公務員試験とは?」を、一般的な公務員試験の内容を知りたい場合は、「公務員試験の内容と種類」をご覧ください。

公務員 地方上級・市役所・国家一般職 デジタルパンフレットを閲覧する

公務員試験対策ならTAC!

1.試験種と試験形態を把握する!

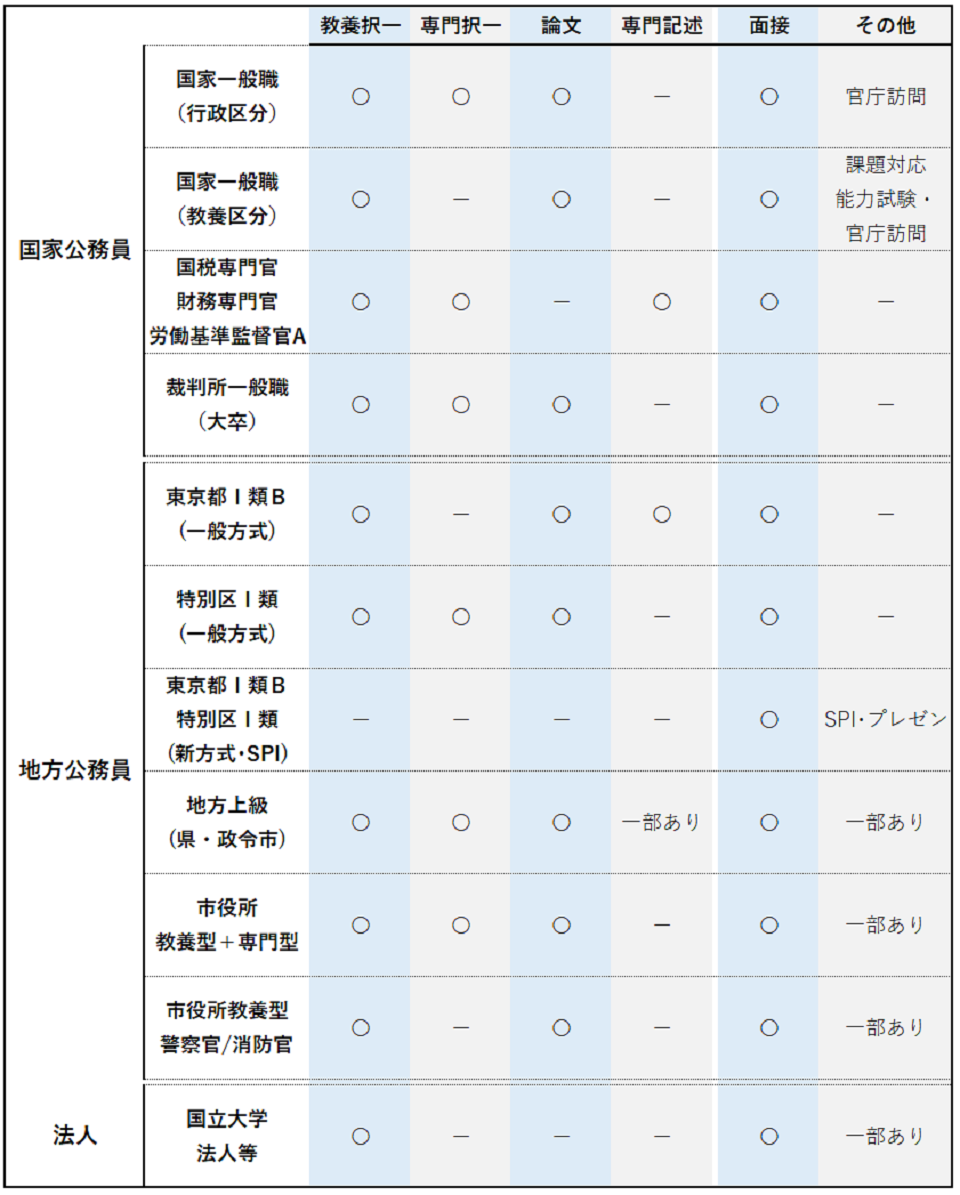

まずは、試験種(国家一般職・都道府県・特別区・市役所など)と、それぞれに課される試験について知っておく必要があります。

下表にまとめてありますので、どんな試験種で必要な勉強は何か?を比べてみてください。

併願時のポイント

- 教養択一(基礎能力) ・ 専門択一 ・ 論文試験対策 をしておけば、採用人数が多い試験種を幅広く併願できる 。

- 最低限の学習時間で目指したい場合は、専門試験が課されない特別区(SPI方式)や市役所(教養型)、国立大学法人等 をメインターゲットにするのもありだが、主に市役所(教養型)は採用人数が少ない傾向にある点には注意。

- 一部の試験種で課される専門記述試験の対策のベースは、専門択一試験対策。

専門択一試験対策を万全にして、プラスαで必要な知識を保管することで攻略できる。

参考:民間志望者でも目指せる新区分が増加中

東京都Ⅰ類B(行政・新方式)や特別区(行政・SPI方式)、神奈川県(行政・秋季チャレンジ)など、専門試験は行わずに、自己PRシートやプレゼンテーション試験を実施する新区分が、近年増加しています。 新区分は、一般枠に比べると採用人数は少なく倍率は上がりがちですが 、受験のチャンスが拡がっているという観点では受験生にとって朗報と言えます。

例:東京都Ⅰ類B(行政・新方式)

【1次】教養試験、プレゼンテーションシート作成

【2次】プレゼンテーション、個別面接

【3次】グループワーク、個別面接

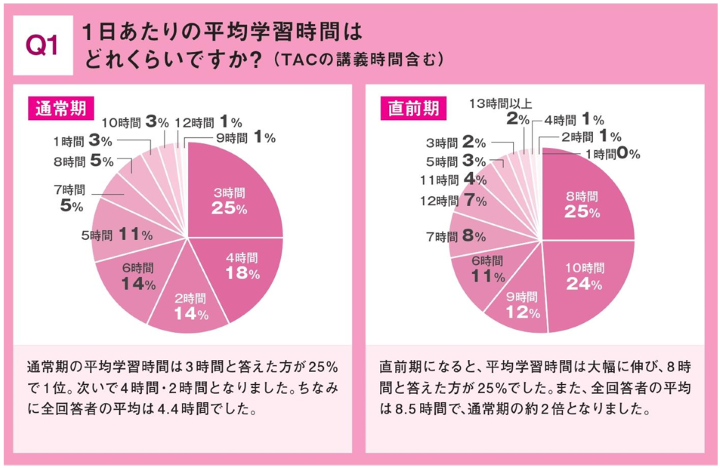

2024年度版合格者アンケートを集計!「TAC公務員講座/合格者DATABOOK」

2024年度の公務員試験合格者に実施したアンケートをDATABOOKに集約!平均学習時間や最も力を入れた科目など今後の学習に役立つ内容が、無料登録後すぐにダウンロードできます!

無料登録フォームはこちら!すぐにダウンロードできます!

2.【配点比率】どれを最優先で勉強すべきか?

判断材料は、試験案内等で公表されている「配点比率」です。

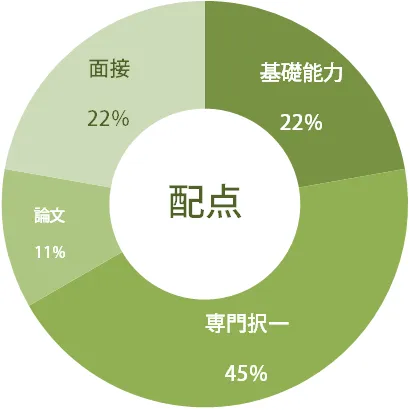

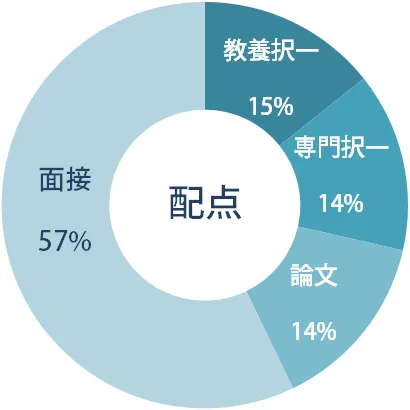

筆記試験重視の国家一般職と、人物試験重視の地方公務員

国家一般職(行政区分)の配点比率を見ると、専門択一試験の配点は基礎能力試験(教養択一)の2倍であることがわかります。つまり、専門択一試験の得点効率は、基礎能力試験(教養択一)の2倍・・・当然、基礎能力試験(教養択一)よりも専門択一試験対策を優先するべきということになります。

一方で、地方公務員の場合は筆記試験:人物試験=3:4になっていますから、面接に力を入れなきゃ!と思いがちですが、ちょっと待って!

公務員試験は、第1次試験(筆記)合格者だけが第2次試験 (人物)に進める・・・つまり、第1次試験(筆記)対策が最優先であるということになります。

3.どうやって勉強する?

気になる職種が見つかり、公務員試験制度についても、何となくお分かりいただけたかと思います。

では、実際に公務員を目指す場合どのように勉強すればよいでしょうか?

独学で勉強する?予備校をつかって勉強する?

公務員試験も受験勉強と同じで、参考書などを自分で購入し自身でスケジュールを立てて勉強する独学と、費用がかかるものの、教材は用意してもらいスケジュールも管理してくれる予備校を利用するかの2択です。

違いを見ていきましょう。

| 受験対策予備校 | 独学 | |

|---|---|---|

| 学習効率 | ○頻出論点を中心に、過去の試験情報を基にしたカリキュラムで効率的に学習できる。 ○疑問点は講師に直接質問して、すぐに解決することができる。 |

▲教材の選定から学習計画まで、全て自分で管理して進めなければならない。 ▲疑問点は、問題の解説や参考書を見ながら自分で解決しなくてはならない。 |

| 情報力 | ○全国の公務員試験の情報が蓄積されており、それらが見放題。 ○最新情報は担任講師が随時教えてくれるので、あとは自分なりに理解すればOK。 |

▲公務員試験に関する情報は、自分で探さなければならない。 ▲各科目を学習しながら、試験の最新情報を自分で探して得なければならない。 |

| 面接対策 | ○面接復元シートなどで、質問事項・雰囲気・形式などの情報は事前に入手できる。 ○模擬面接で試験種ごとの傾向合わせた的を射た対策をすることができる。 |

▲各試験の面接情報が手に入らず、試験種ごとの的を射た対策ができない。 ▲実践練習の場が得られず、うまく話せるか不安な状態で本番に臨むことになる。 |

【結論】 独学は地図とコンパス。予備校はカーナビです。

公務員になることを最終的な目標として旅に例えると、地図(教材)やコンパス(スケジュール)を自分自身で準備してゴールを目指すのが独学。自分で運転しなければなりませんが、ゴールまで最も効率的なルートに導いてくれるのが予備校(カーナビ)と言えるでしょう。

今回の受験でどうしても合格したい!と考えるならば、受験対策予備校の利用がおすすめ。

公務員試験対策ならTAC!

4.受験対策予備校の選び方

大前提が「合格すること」。そのためには、合格実績が重要です!

映画やコンサートのように、得られる結果が一緒であれば、コストパフォーマンスや立地条件などを重視しても良いかもしれません。ですが、公務員試験予備校を利用する目的は何ですか?

そう、合格することです!

コスパを重視した結果、数万円をケチって不合格となっては目も当てられません。しっかりと合格者を沢山輩出している予備校を選びましょう。

TACの合格実績は圧倒的

- 2023年度公務員講座生(※1)最終合格者延べ人数(※2) 5,857名!

- TACの自治体別最終合格者占有率(※3)2023年度公務員講座生(※1)東京都I類B(行政/一般方式(※4)) 占有率(※3) 39.1%!

※ 公務員講座生(※1)最終合格者数245名/全最終合格者数626名=39.1%

- 公務員講座生とは公務員試験対策講座において、目標年度に合格するために必要と考えられる、講義、演習、論文対策、面接対策等をパッケージ化したカリキュラムの受講生です。単科講座や公開模試のみの受講生は含まれておりません。

- 同一の方が複数の試験種に合格している場合は、それぞれの試験種に最終合格者としてカウントしています。(実合格者数は3,093名です。)

- 合格者占有率は「公務員講座生※1」を「各試験の最終合格者総数」で除して算出しています。

- 東京都I類B(行政)最終合格者数は、一般方式のみの人数です。

2024年1月31日時点で、調査にご協力いただいた方の人数です。

圧倒的な合格実績は何を裏付けるのか?

1

確かな講師・教材・カリキュラムが揃っている

いわゆる受験全般にいえますが、合格者を出し続けるためには、講師・教材・カリキュラムが高いレベルで揃っていることが必要不可欠です。公務員試験業界屈指の合格者数を誇るTACは、必然的に講師・教材・カリキュラムを業界最高レベルで提供し続けていることの裏づけになります。

2

公務員試験に関する群を抜いた情報量がある

沢山の合格者がいるということは、合格者の方から、同じく沢山の試験に関するフィードバックをTACはいただいていることになります。試験に出た問題などは言うに及ばす、面接で突っ込まれて聞かれたことなど、全国の公務員試験にまつわる情報がTACに集約されていることが裏付けられます。

公務員試験に合格するために大事なこと

1

計画的に取り組む

合格する人の特徴として挙げられるのが、「計画的に取り組める」ことです。

公務員試験は出題科目が多いため、民間就活に比べて長期戦となります。合格・内定までの道のりを逆算してコツコツ頑張ること、配点が高い科目を効率良く重点的に勉強することが大事です。

TACでは、スケジュール管理を兼ねた合格カリキュラムと安心のフォロー制度で、効率的に学習を進めていくことができます。

2

完璧を求めすぎない

公務員試験は「満点を取ること」が求められる試験ではありません。

1回の授業で完璧に覚えるのではなく、繰り返し問題を解くことで知識を身に着けていきましょう。また、本試験では限られた試験時間の中で1問に固執せず得点最大化を行うことが大切です。

過去問の出題傾向を徹底分析して作られたTACの教材でINPUT・OUTPUTを行えば、合格に必要な知識を確実に身に着けることができます。

5.できるだけ早く学習をSTARTしよう!

1

講義の復習や問題演習の時間が確保しやすい!

公務員試験本番はどの受験生にもあまねく平等にやってきます。一方で、合格レベルに達するためにやるべきことはいつ学習STARTしても同じ・・つまり、学習STARTが早ければ早いほど、講義と講義のインターバルが長く、時間をかけて各回の講義内容を復習することができ、問題演習の時間も十分に確保でき、確実に合格への道を一歩一歩歩んでいくことができます。

2

幅広く併願受験しやすくなる

試験は水物と言われますが、本当にそのとおり。したがって、多くの受験生が万が一のリスクを回避するために 、併願受験をします。幅広く併願受験するためには、専門科目をなるべく多く学習する必要があります。早めに学習STARTすることで、重要科目の学習時間を確保しやすくなり、自分の選択肢を拡げることができ、最終的には自分を救ってくれます。