社会人必見!働きながら司法書士を目指す!

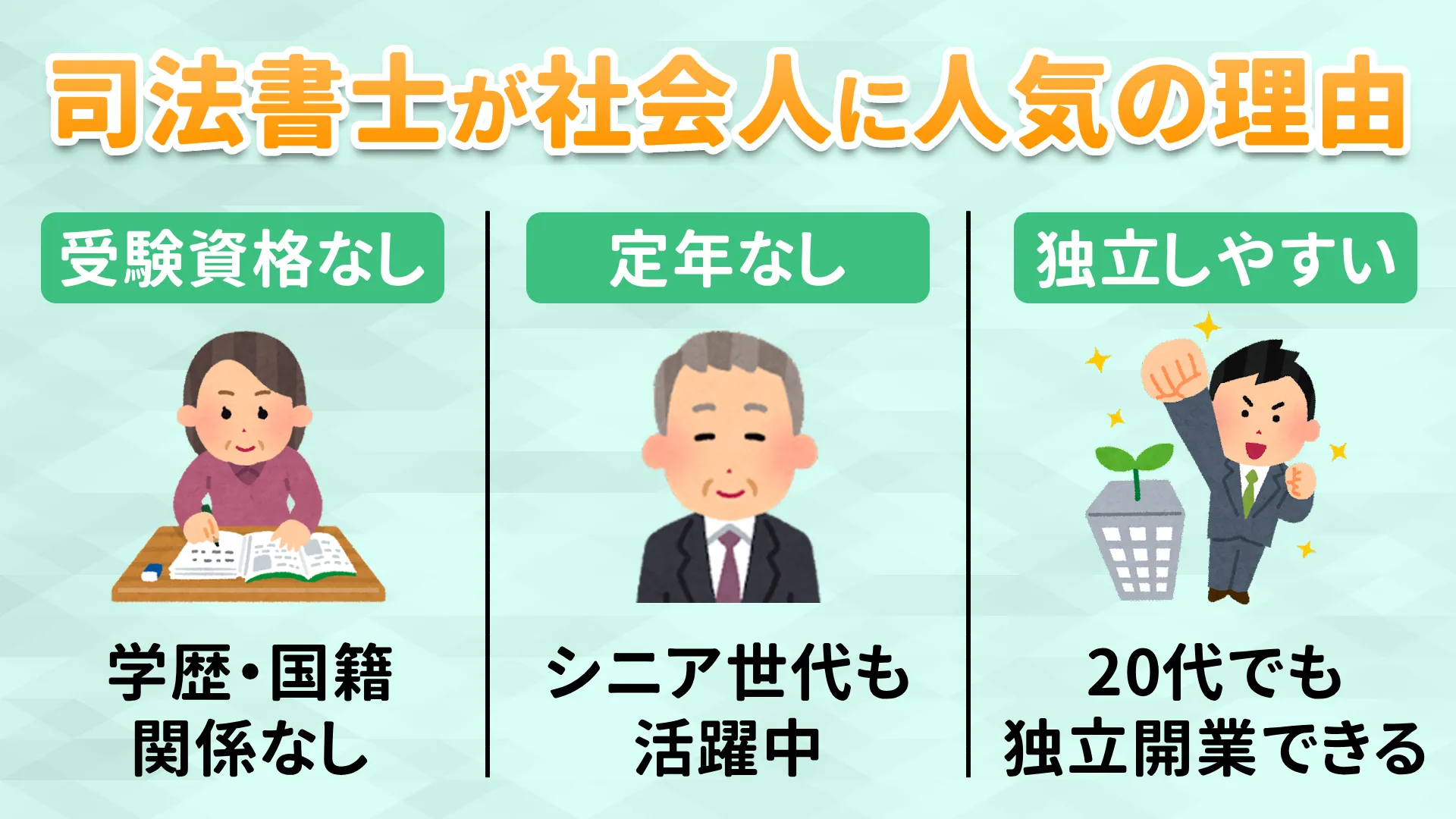

司法書士は社会人の方にとても人気の資格です。令和5年度の合格者は、30~40代の方が約6割を占めています。社会人に人気の理由として、①受験資格がない、②定年なし、③独立しやすいことが挙げられます。

この記事では、司法書士が社会人に人気の理由を解説するとともに、働きながら合格を目指すポイントと働きながらTACを受講して合格した方の声をご紹介します。

司法書士講座 デジタルパンフレットを閲覧する

司法書士が社会人に人気の理由

1

受験資格なし

司法書士試験は、年齢・性別・学歴・国籍等に関係なく誰でも受験することができます。

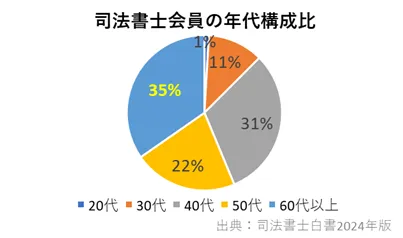

合格者の年齢層を見ると、令和7年度試験では30~40代の方が合格者の約57%を占めています。また、司法書士白書2024年度版によると、司法書士会員の平均年齢は54.6歳です。

これらのことから、社会人の方がセカンドキャリアとして司法書士を選んでいることが分かります。

2

定年なし

司法書士は、会社員や公務員のように定年がありません。実際に60代以上の方でも活躍しています。司法書士白書2025年版によると、司法書士全会員のうち約34%の方が60代以上の方です。

年を重ねることによる人生経験や実績、人脈がものを言う仕事ですので、生涯現役として働き続けることができます。

3

独立しやすい

司法書士試験は実務家登用とも呼ばれており、学習内容が実務に直結しているものも多いです。さらに合格後の研修制度も充実しているため、比較的短い時間で独立開業することが可能です。

司法書士は独立開業にかかる費用も比較的安いです。特別な機材や設備が必要なく、パソコンやプリンター、ネット環境、電話、デスクなどがあれば十分だからです。このことも独立開業しやすい点であるといえます。

▼動画で魅力をもっと知る▼

司法書士が社会人に人気の理由・

社会人が司法書士を目指すメリット

フルタイムで働きながら合格し、司法書士として活躍中の中山慶一講師が、なぜいま社会人に司法書士が人気なのか、また社会人が司法書士を目指すメリット等について実体験を交えて解説します。

働きながら合格を目指すためのポイント

働きながら合格を目指すためのポイントは、勉強時間の確保と生活リズムの確立です。ここでは、働きながら司法書士試験に合格した方が実際にやっていたことをご紹介します。

1

スキマ時間を活用しコツコツ学習する

仕事との両立になると、まとまった学習時間がとれるタイミングは限られてきます。そこで、通勤時間や昼休みの時間などのスキマ時間を有効活用し、コツコツ学習を進めていきましょう。

さらに、トイレや冷蔵庫、スマートフォンなど自然と目に入る場所に付箋をはるのも効果的です。

2

睡眠時間はしっかり確保する

睡眠時間を削ってまで勉強することはおすすめできません。睡眠不足になると勉強に集中できなくなったり、体調を崩してしまう可能性があります。

睡眠時間をしっかり確保し、日々の学習パフォーマンスを維持しましょう。

3

朝型に切り替える

仕事に行く前の朝に時間を確保して勉強することが良いです。これにより、後でやらなければならないというプレッシャーを感じることなく、精神的に楽になります。

ときには、仕事が忙しく疲れて勉強できないときもあるでしょう。そのようなときも、朝に勉強をすることで気持ちにゆとりを持つことができます。

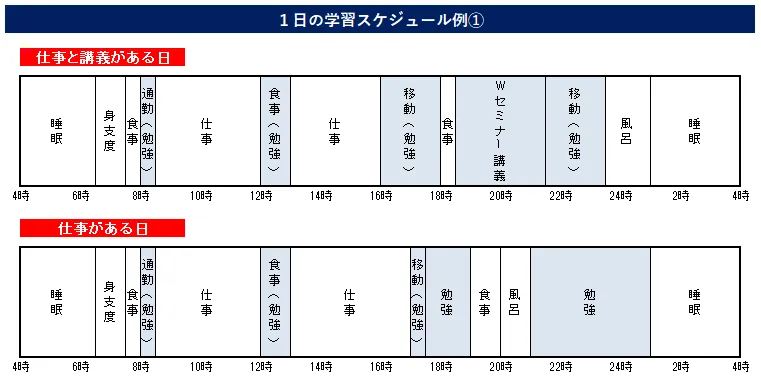

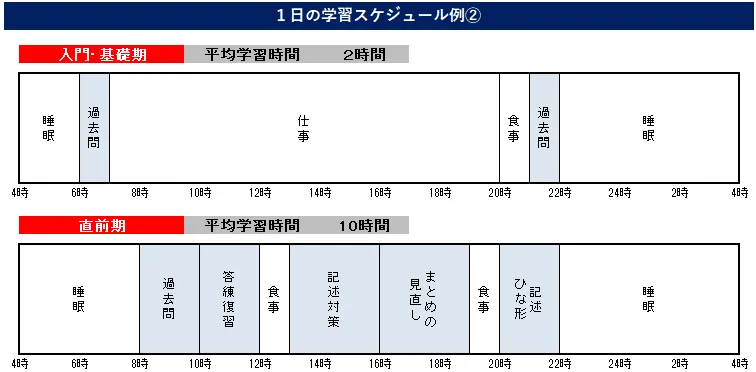

1日の学習スケジュール例

働きながら合格!社会人学習体験記

司法書士試験に合格するためには、多くの学習時間が必要です。仕事との両立は簡単ではないですが、Wセミナーでは仕事との両立を前提とした効率的なカリキュラムを提供しており、実際に多くの社会人が合格されています。

働きながら&育児をしながら合格!

松井 映暁 さん

受講講座:上級総合本科生

三つ子の幼児の育児をしつつ夫婦共働きという環境でずっと勉強をしてきたため、学習してきた期間を通して、非常に学習時間の捻出に苦労しました。

当初は子供が寝てから講義を聞いていましたが、だいたい3日に2日は途中で寝落ちし、翌日再視聴するという体たらくでした。これを、子供と一緒に夜9時には寝て、朝3時~4時頃に起き、子供が目を覚まして泣き始めるまでの2~3時間を講義動画の視聴に充てるという朝型の生活に切り替えることでリズムを取り戻しました。

可処分時間が少ないことは、無理・無駄のない学習習慣を構築し、じっくりと知識を蓄えて合格を目指せるという「利点」です。利点を存分に活かし、確実な合格を手にしましょう!

年単位の構想で合格!

加藤 健太 さん

受講講座:答練本科生

現状の生活(家庭、仕事)には満足していたことから、「仕事や家庭を犠牲にして」というスタイルではありませんでした。勉強を始めるのは、土日を含めて基本的に子供が夜寝てからで、勉強時間は平均して2時間/日程度だったと思います。結局、上級総合本科生(2022年合格目標)の講義・テキストを3年かけて習得し、その後に答練本科生(2025年合格目標)を受講しましたが、その際は答練をペースメーカーとして、空いた時間を上級総合本科生のテキストの復習に充てていました。

私は、今も一般企業の法務部門で働いていますが、今後も働きながら、司法書士の仕事もしたい(登録をしたい)と考えています。司法書士の仕事は決して登記だけでなく、想像以上に幅広いものです。ぜひ、自分なりにやりたいことや目指す姿をイメージしながら、勉強に励んでいただきたいです。

通勤時間に講義の音声を聞いてスキマ時間を有効活用!

渡辺 将太 さん

受講講座:20ヵ月総合本科生プラス<山本オートマチック>

家庭があったのでこれまで通り仕事は続けながらの受講になりました。また、講義が始まる同時期に子供が生まれたので、仕事に育児と勉強になりました。仕事に育児もあったので、どうしても一発合格したいと考えたときに、効率良く勉強をするカリキュラムが出来上がっている予備校を利用するのがいいと思いました。妻や家族の支えがあり並立しながら一発合格ができました。

平日は早朝2時間勉強をして、仕事の昼休み1時間の計3時間学習しました。車通勤だったので朝に視聴した講義を音声だけですが車内で聞き復習していました。

仕事が休みの日も生活リズムを変えないように早朝勉強し、子供が昼に寝ている時間などを利用して平均5時間くらい学習しました。また、私は睡眠時間を必ず確保するようにしていました。そのため大きな体調不良もなく勉強するときは集中してすることができました。

他業界から司法書士へ転身!実務家インタビュー

「一般OL」から司法書士へ!

短大を卒業し、一般事務職として働いた後、31歳で司法書士をめざした音島恭子さん。自身で道を切り開くとともに、人との出会いを大切にしてステップアップを実現してきた音島さんの実体験と今後の夢について、お話をお聞きしました。

TAC司法書士講座を今すぐ無料でお試しできます!

今なら体験&申込で電子マネー5,000円分がもらえる!

お申込みは簡単30秒でできますので、ぜひお気軽にお試しください!

社会人の受験をバックアップ!「一般教育訓練給付制度」

ハローワークから受講費の20%が支給される制度です!

雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)のうち一定の要件に該当する方が、厚生労働大臣の指定したWセミナー司法書士講座指定コースを一定の条件を満たして修了した場合に支給されます。

司法書士についてもっと知ろう!

司法書士について知ろう

司法書士とは、登記業務や供託業務を独占業務とする法律系の国家資格です。幅広い業務を請け負い「市民の身近な法律家」として社会に貢献できる仕事です。続きを読む »

司法書士になるには「司法書士試験に合格する」か「法務大臣の認定を受ける」の2つの方法がありますが、「司法書士試験に合格する」のが一般的です。続きを読む »

司法書士試験について知ろう

司法書士試験の概要、その難しさ=目指す価値の高さなどについてご説明します。司法書士試験の合格ラインや受験者層はどうなのか?皆さんが感じる素朴な疑問にもお答えします。続きを読む »

司法書士試験の合格率ってどれくらい?データから見る難易度が高い理由や勉強のポイントなどを解説します。続きを読む »

司法書士筆記試験で出題される試験科目は全部で11科目です。司法書士受験界では、出題数の多い科目「民法、不動産登記法、商法(会社法)、商業登記法」を「主要4科目」、出題数の少ない残りの科目「民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、司法書士法、供託法、憲法、刑法」を「マイナー科目」と呼んでいます。続きを読む »

司法書士試験の学習環境について知ろう

司法書士試験に合格するには約3,000時間もの勉強が必要といわれています。司法書士試験は範囲が広く、ひと通り勉強するだけでも相当な勉強時間が必要だからです。続きを読む »

司法書士試験の勉強方法は十人十色ですが、いくつかの共通点を見い出すことができます。TACの講座を受講されて合格された方々の心構え・勉強方法の共通点をご紹介します。続きを読む »

難関資格である司法書士。独学で合格される方はごく少数ではありますが、確かにいらっしゃいます。この記事では、独学で合格を目指すメリット・デメリットと気を付けるべき4つのポイントを解説していきます。続きを読む »

仕事しながら合格は難しい?合格してすぐ活かせる?社会人が司法書士を目指すメリットをご説明します。続きを読む »

資格をかけ合わせて、さらに上を目指そう

法務手続き、不動産、相続、訴訟等、司法書士は様々な士業と隣接・関連しています。続きを読む »

宅建士と司法書士は、実務においても、試験においても関連が深く、ダブルライセンスに最適です。続きを読む »

行政書士と司法書士は、実務においても、試験においても関連が深く、ダブルライセンスに最適です。続きを読む »