宅建の合格率は?難易度は?出題範囲もまとめて解説!

最新、令和7年度(2025年度)宅建試験の合格率は18.7%でした。また、合格点(合格ライン)は50点中33点でした。合格率は例年15~18%程度で推移しており標準的な合格率と言えます。また、合格ラインは例年34~38点程度がですのでやや苦戦する方もいる難易度の試験であったと言えます。

宅建試験を他の資格試験と比較すると、15%~17%の合格率は低めであるため、宅建の難易度は高めといえるでしょう。しかし、同じ不動産系資格で「高難度」と言われるマンション管理士試験や不動産鑑定士試験と比較すると難易度は低めです。

このページでは、宅建の合格ラインや、合格率、難易度について、他の資格試験と比較しながら詳しく説明します。

この記事の監修者:

笠松 信之(かさまつ のぶゆき)講師

TAC宅建士講座専任講師。モットーは「飽きの来ない授業」。常に「誰にでもわかりやすい講義」を追求し、熱意あふれる講師として受講生から大きな信頼を得ており、毎年大勢の合格者を輩出している。また、聞き取りやすい美声にも定評あり。渋谷校・入門向けコースの収録担当講師。教室は毎年定員が出るほどの人気講師。

宅建士講座 デジタルパンフレットを閲覧する

宅建の合格率は約15%~18%

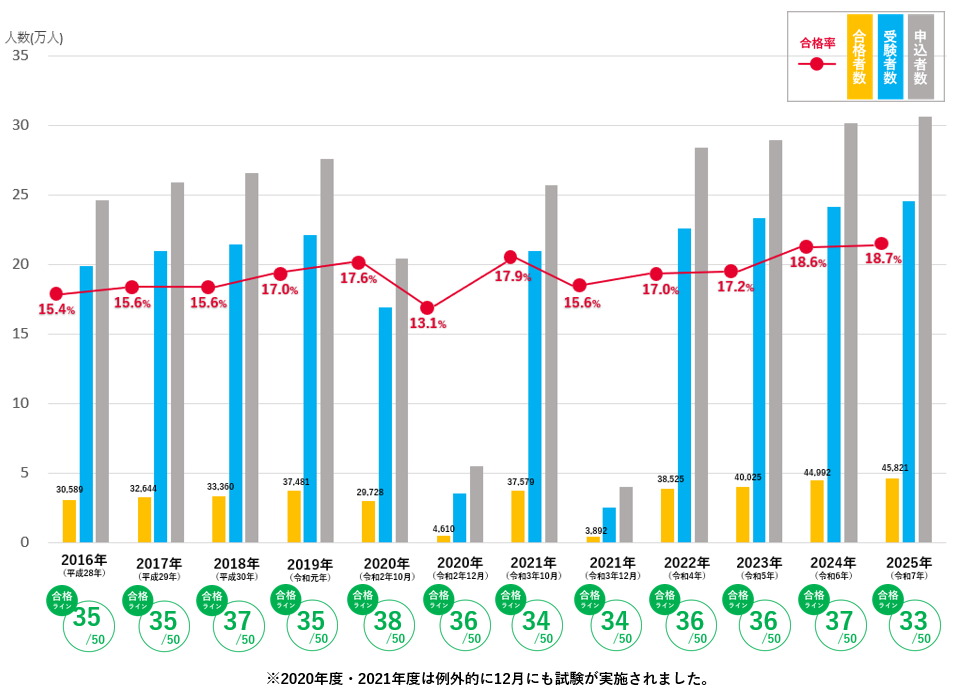

申込者数・受験者数・合格者数・合格率の推移│宅建試験

宅建の合格率は約15%~18%。毎年約3万~4万人が合格している

過去12年間の宅建の合格率は約15~18%(令和6年度試験は18.6%)で安定しています。毎年の合格者数は約3万~4万人(令和6年度試験は44,992人)となっています。

| 実施年度 | 申込者数(名) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 宅地建物取引士試験 | |||||

| 令和7年度 | 306,099 | 245,462 | 45,821 | 18.7% | |

| 令和6年度 | 301,336 | 241,436 | 44,992 | 18.6% | |

| 令和5年度 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | |

| 令和4年度 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.0% | |

| 令和3年度[12月] | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.6% | |

| 令和3年度[10月] | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.9% | |

| 令和2年度[12月] | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% | |

| 令和2年度[10月] | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% | |

| 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0% | |

| 平成30年度 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% | |

| 平成29年度 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% | |

| 平成28年度 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% | |

| 平成27年度 | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.4% |

『無料』令和7年度(2025年度)宅地建物取引士試験

本試験解答解説を閲覧する

令和7年度(2025年度)に実施された宅建士の本試験問題に加えて、TACが徹底的に本試験を分析した上でまとめあげた全問題の解答解説や総評を無料で簡単にご請求いただけます!

各問題の難易度や科目別の分析も掲載されていますので、これから合格を目指す方には必見の内容です。自由に閲覧・印刷できるだけでなくPDFダウンロードも可能です。以下のフォームにご入力の上、ご請求ください。

初めて受験される方も再度挑戦される方もお見逃しなく!

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

宅建の合格率が低い理由│宅建試験

数字を見ると意外と合格率が低いと感じる方も多いはずです。合格率が低い理由ははなぜでしょうか。

勉強していない人が多いから│宅建の合格率が低い理由

宅建は不動産業界に勤めている方であれば仕事をおこなう上で必須の資格となることが多く、会社からの指示・命令により取得される方も多い試験です。そのため必然的に社会人受験生が多くなります。社会人の場合、仕事をしながら勉強をする必要があることから、十分な勉強時間をとれないまま本試験に臨むケースが多くなります。満足な勉強時間が確保できず合格点に届かない方が増えるため、合格率が低下します。

出題範囲が広く問題が難しいから│宅建の合格率が低い理由

宅建は「簡単な試験」と思われがちですが全くそんなことはありません。他の資格試験でも苦手にされる方が多い「民法」や、不動産取引の専門的知識が問われる「宅建業法」、建築基準法、都市計画法、農地法などの専門的な法律が広範囲に出題される国家資格試験です。法律用語は、法律にまったく触れたことがない方にとっては難解な用語ですし、出題もただの暗記では回答できないよう、正解肢の個数を回答させる「個数問題」が用意されているなど、一筋縄では解答できないよう工夫されています。十分な対策をおこなえない方が多いため合格率が低下します。

合格者数が一定となるよう調整されているから│宅建の合格率が低い理由

宅建は合格者数が3万~4万人となるよう合格点と合格率が調整されている「相対評価」の試験です。本試験前に合格点が決定されている絶対評価試験とは異なり、試験実施団体が受験人数や平均点によって合格率と合格者数を調整している試験なのです。これは、受験生同士の競争を促すことによって、受験生や資格保有者の質を上げることが目的です。そのため、合格率が一定のままとなっているのです。

実績で選ぶなら「講師力」のTAC

2024年度 宅地建物取引士試験

TAC本科生カリキュラム修了者※1

合格率 75.5%!

※1 TAC本科生カリキュラム修了者とは、2024年合格目標のTAC本科生コース(通学・通信)を受講され、カリキュラムに含まれる答案練習の提出率が70%以上かつ、直前答練(全4回)と全国公開模試の平均正答率が70%以上の結果を出された方を指します。なお、当合格率は上記のTAC本科生カリキュラム修了者421名中318名の割合で算出しています。

※2 「全体合格率の約4.1倍」は、TAC本科生カリキュラム修了者の合格率(75.5%)を2024年宅建士試験合格率(18.6%)で除して算出し、小数点第2位を四捨五入しています。

TACにまかせてください!今始めるならこのコース

宅建試験の合格ラインは34~38点!

合格ラインの推移│宅建試験

合格ラインはマークシート方式(4択)で50問中、34~38問を正解する必要がある

過去10年の宅建資格試験の合格点数は以下の通りになります。最低点は31点、最高点は38点となっており、平均すると35点程度です。余裕をもって38点以上を目指したいですね。

| 実施年度 | 合格基準点 | |

|---|---|---|

| 宅地建物取引士試験 | ||

| 令和7年度 | 33点 | |

| 令和6年度 | 37点 | |

| 令和5年度 | 36点 | |

| 令和4年度 | 36点 | |

| 令和3年度[12月] | 34点 | |

| 令和3年度[10月] | 34点 | |

| 令和2年度[12月] | 36点 | |

| 令和2年度[10月] | 38点 | |

| 令和元年度 | 35点 | |

| 平成30年度 | 37点 | |

| 平成29年度 | 35点 | |

| 平成28年度 | 35点 | |

| 平成27年度 | 31点 |

-

こちらもチェック!

科目別の目標点│宅建試験

宅建試験の出題数は50問。科目の内訳は、民法等が14問、宅建業法が20問、法令上の制限が8問、その他関連知識が8問です。

では、科目別にそれぞれ何点取るのが目安となるのでしょうか。科目の特徴とともに、目標点を掲載します。

| 科目 | 出題数 | 目標点 |

|---|---|---|

| 民法等 | 14問 | 8~9点 |

| 宅建業法 | 20問 | 18点 |

| 法令上の制限 | 8問 | 5~6点 |

| その他関連知識 | 8問 | 5~6点 |

「民法等」の目標点│宅建試験

8~9問(14問中)

民法のほかに、借地借家法、不動産登記法、不動産区分所有法から出題されます。特に「不動産の取引」に関係した部分から出題されます。不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されているトラブルが起こった場合の処理方法や、トラブルを未然に防ぐための約束ごとを定めた法律です。

初心者には取りつきにくい科目であり、満点を目指すのは困難ではありますが、民法等の内容は他の科目を学習する際の知識のベースにもなるため、時間をかけてしっかりと学習したい科目です。

-

つまづきやすい

ポイント文章が長くて読みづらい、法律用語に苦手意識を持ちやすい、範囲が広いため習得に時間がかかる

「宅建業法」の目標点│宅建試験

18問以上(20問中)

宅建士の実務で使う科目であり、取引相手(お客さん)に不利が生じないように、宅建業者や宅地建物取引士の仕事上のルールを定めています。業者はもちろんのこと、皆さんがマンションなどの賃貸借や売買をする際にも「宅建業法」の知識が大きな味方になります。

受講生の多くが最も得意な科目として挙げています。暗記する項目は多いですが解きやすい出題も多いため、ヤマかけせずに満点を目指してほしい科目です。

-

つまづきやすい

ポイント暗記量が多い、計算の仕方で混乱しがち

「法令上の制限」の目標点│宅建試験

5~6問(8問中)

都市計画法や建築基準法など、「住み良い街づくり」「安全な家づくり」をしていくためのルールを定めた法律です。普段生活をしていると馴染みがないかもしれませんが、学習していくと自分の住んでいる街を見る目が変わるはずです。

受講生の多くが最も不得意な科目として挙げています。学ぶべき法令が多いことが理由ですが、出題パターンはある程度決まっているため、コツをつかめば安定した点が取れるようになる科目です。

-

つまづきやすい

ポイント言葉に馴染みがなくイメージを持ちにくい

「その他関連知識」の目標点│宅建試験

5~6問(8問中)

不動産購入の際にかかる税金制度のことや、住宅ローン、土地・建物の安全性や耐久性、広告、経済情勢といった不動産にまつわるさまざまな知識を学習します。

年によって難易度にばらつきがあります。比較的学びやすい科目に絞って基礎的な知識をインプットして、手を広げすぎないことが肝心です。

-

つまづきやすい

ポイント範囲が広い、用語が難解で覚えにくい

TACが教える宅建合格へのポイント!!

一つの科目を満点を目指すのでなく、各科目を7割以上得点できるように合格に必要な知識を効率よく学習することに重点をおきましょう。

TACは学習効果のある科目・論点を絞り、その項目を重点的に学習できるカリキュラムをご用意しています。

宅建の難易度はどれぐらい?

関連する資格の合格率と比較

宅建★★│合格率・難易度

合格率:約15~18%、受験者数:約20万人

FP(ファイナンシャルプランナー)★│合格率・難易度

3級合格率:50~70%、受験者数:1万5000人~2万5000人

2級合格率:30~40%、受験者数:1万5000人~2万人

不動産についてお金の観点から学ぶのがFP(ファイナンシャルプランナー)です。級にもよりますが、難易度は宅建とほぼ同じか、FPのほうが易しいです。

賃貸不動産経営管理士★│合格率・難易度

合格率:30~50%、受験者数:約3万人

民法や借地借家法など、宅建と重複する単元が問われますが、賃貸住宅管理業法・建築設備・建築構造など、独特の単元から細かい知識が聞かれます。 最近になって国家資格化した試験で合格率にはまだバラつきがありますが、賃貸不動産経営管理士の方が易しいといえます。

マンション管理士★★★│合格率・難易度

合格率:約8%、受験者数:約1万5000人

民法や借地借家法など、宅建でもおなじみの単元が問われますが、区分所有法・標準管理規約など、暗記色の強い単元から細かい知識を聞いてきます。

合格率は10%に届かず、マンション管理士の方がかなり難しいです。

管理業務主任者★★│合格率・難易度

合格率:約20%、受験者数:1万5000人~2万人

マンション管理士試験の内容とほぼ同じですが、そこまで細かい知識は問われません。

宅建と比べても易しいです。

不動産鑑定士★★★(短答式試験のみ★★)│合格率・難易度

合格率(短答式試験のみ):33%、受験者数:約1600人

行政法規・鑑定理論の2科目が出題され、宅建の学習範囲で行政法規の25%程度をカバーできます。鑑定理論ではかなり細かい知識を聞いてくるため、別途対策が必要です。 合格率は33%程度ですが、択一式の肢が5択である点、前述の鑑定理論の専門性から難易度は高めです。

なお、短答式試験に合格すると論文式試験が待っており、そちらは合格率14%程度と難関試験になっています。

宅建対策、いつからスタートするか?

個人差はありますが、宅建合格のための勉強時間は300~400時間が目安となり、勉強を開始した時期が早ければ早いほど合格する確率も高くなる傾向があります。ここでは、学習開始の時期を説明します。

試験前年からスタートの場合│宅建対策

時間に余裕がありますので、適度な休みと十分な復習時間をとりつつ勉強することができます。特に、得手不得手が分かれやすく合否に直結する科目である「民法等」にじっくり向き合うことができるのは大きなメリットです。確実に合格したい方におススメです。

4月スタートの場合│宅建対策

受験生が勉強を始める時期として最も多いのが、この4月です。あせらず、急がず勉強できる最後の時期といって良いでしょう。試験の論点を、基本から応用へと効率よく勉強していくことで、無理なく合格圏に達することができます。

夏からスタートの場合│宅建対策

いわゆる「短期集中型」の方におススメです。もちろん時間的には厳しいですが、内容を重要論点に絞り込み、問題演習を中心に取り組んでいけば、十分合格は狙えるでしょう。

上はあくまでもひとつの目安、とお考えください。 むしろ日々受験生に接している講師の側から言わせていただくと、400時間もかけずに合格している方は大勢いますし、きちんと講義を聞き、復習している方の合格率は5割をはるかに超えていると思います。 ただ、早く勉強を始めた方のほうが合格しやすい、というのは事実です。

TACにまかせてください!今始めるならこのコース

宅建対策、「予備校で学ぶ」と「独学」の違いは?

「予備校で学ぶ」メリット│宅建対策

- (1) 「学習の効率」が良く、短期合格を目指せる

- (2) 出題可能性が高い「法律改正点」の対策が万全

- (3) 合格に有利な5問免除を受けることができる(※)

TACをはじめとした、国土交通大臣の認可を受けた講習機関で登録講習を受けることで、5問免除を受けることができます(ただし、宅建業に従事している方のみ)。 これは、「その他関連知識」という科目の中の、土地や建物に関する知識・不動産の統計といった暗記系分野が免除されるというものです。

「予備校で学ぶ」デメリット│宅建対策

- (1) 予備校に通うことになるため、一定期間自分の時間がとりづらくなる

- (2) コストが掛かる

「独学」メリット│宅建対策

- (1) 自分の好きな時間に勉強ができる

- (2) コストを抑えることができる

「独学」デメリット│宅建対策

- (1) 重要なポイントを見つけて理解するまでが難しく、勉強効率が悪い

- (2) 法律改正点を含む試験情報をすべて自分で把握しなければならず、対策に時間がかかる

まとめ

- 宅建の合格率は約15~18%

- 合格に必要な勉強時間は約400時間

- 難易度は、マンション管理士より簡単で、FPや管理業務主任者より難しい

- 早く始めれば始めるほど合格に有利(特に合格率は飛躍的に上がる!)

-

こちらもチェック!

宅建士(宅地建物取引士)についてもっと知ろう!

宅建は毎年20万人が受験する日本一の人気国家資格です。

宅建とはいったいどんな資格で、宅建士になるとどんな仕事ができるのか?また、宅建の資格を取るとどんなメリットがあるのか?わかりやすく解説します。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)試験試験の受験申込・試験実施日程・試験概要をご案内します。しっかりとスケジュールを確認して、申し込み忘れなどのないように準備・手続きをしておきましょう。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、まずは概要や試験問題の傾向を理解しましょう。TACが宅建士試験の内容を詳しく解説します。民法改正によって2020年度から試験内容に変化があったことなど、知っておきたいポイントまでチェックしましょう。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)の合格率ってどれくらい?出題範囲は?何時間くらいの勉強で合格できるの?皆さんが感じる素朴な疑問にお答えします。続きを読む »

宅建には毎年多くの受験生がいますが、勉強法・学習法がわからないという方も多いと思います。ここではTAC式の勉強法・学習法をご紹介します。試験の特徴や配点比率などに触れながらわかりやすく解説していきます。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)試験の合格までどれくらいの勉強時間が必要なの?総勉強時間は?科目別の内訳は?勉強はいつから始めるとよいの?TACが詳しく解説します。続きを読む »

仕事をしながら宅建士に合格するにはどのように学習すればよいの?限られた時間で効率よく学習し合格をつかみ取るために、必要なあれこれを合格者の実体験をもとに解説します。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っている人は就職に有利です。また、資格取得がプラスに働く業界が幅広いため、大学生のうちに取っておく資格としてもおすすめです。TACが宅建士の就職に関する内容を解説します。さらに、有利になる理由や取得をおすすめする人の特徴まで解説します。続きを読む »

あまりお金をかけずに宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、独学で合格できないかと考えるでしょう。この記事では、宅建士試験に向けた独学方法予備校を利用した場合と比較しながら解説します。勉強方法ごとのメリットやデメリット、独学でのポイントなど、知っておきたい内容を確認しましょう。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)試験合格発表に合わせて、合格基準点や合格率、試験傾向を分析しました。最新の宅建試験、結果はどのようなものだったのでしょうか?続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)試験において過去問を使う意味とは何?入手方法は?活用方法は?TACが詳しく解説します。続きを読む »

TACが考える宅建士(宅地建物取引士)試験の攻略ポイントを解説します。完璧主義を捨てる!問題を解くことを恐れない!Inputは学習の順序を大切に!大切な要点をまとめました。続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)を受験する際に覚えたい豆知識と用語の一部を一覧表にしました。日常使うものとは異なる、ちょっとクセのある法律用語。どんなものがあるか覗いてみましょう!続きを読む »

宅建士(宅地建物取引士)試験合格を目指すなら、「講師のフォローが手厚い」「教材が充実している」「合格実績のある」TACです。毎年大勢の合格者を送り出しているTACで合格を目指しましょう!続きを読む »