令和7年 一級建築士 設計製図の試験

[庁 舎]解説動画・答案プラン例・講評

令和7年 設計製図試験に関する情報[庁舎]を、随時更新していきます。

令和7年「総括」

(合格発表を受けて)

[庁 舎]

令和7年一級建築士 設計製図

公開中

解説動画をアーカイブ配信中

合否結果・標準解答例をふまえ

令和7年本試験をあらためて分析

令和7年本試験課題のポイント整理!

担当講師:一級設計製図責任者 清田(せいた)

【お話していること】

・標準解答例・合否結果から読み取る「課題のポイント」

・標準解答例の活用の仕方

・TACの講座案内等

TACのコース一覧

教室・オンラインライブは

定員になり次第、受付終了

令和8年向け(2026年受験)

|

早割11,000円OFF(2月末まで) 定員になり次第、受付終了 [開講]2026年3月開講 |

課題発表前から始める方向けのコース 課題発表前にプランニングの基本や作図の方法を学び、その後「設計製図本科生」に合流するコースです。課題発表後は短期決戦となりますので、余裕のある時期に基本を身に付けておきたい方におすすめです。 [早割受講料]教室・オンラインライブ¥462,000 Web通信¥385,000(教材費・税込) |

|---|

|

学科コースとの同時申込で22,000円OFF [開講]2026年8月開講 |

学科試験後から製図対策に着手するスタンダードコース 毎年多くの合格者を輩出している設計製図コースです。余計なことはやりません。プランニングから製図完成まで、合格レベルの設計力を基本から養成します。 [通常受講料]教室・オンラインライブ¥341,000 Web通信¥264,000(教材費・税込) |

|---|

再受講割引制度

過年度受講生の方は、受講料が30%割引に!

過去に「一級総合設計製図本科生」「一級設計製図本科生」を受講されていた方が、再度「一級総合設計製図本科生」または「一級設計製図本科生」を受講される場合、30%割引いたします。

※他の割引制度との併用はできません。

無料オンラインセミナー

合格者のエスキス・図面から学ぶ

参考になるものをピックアップ解説

セミナーでお話すること

- 合格者に学ぶ!エスキスのポイント

- 合格者に学ぶ!図面のポイント

- 合格者に学ぶ!要点のポイント

- TACの講座案内

- 質問会(匿名OK)

-

実施日時

2026/1/21(水)19:30~ オンライン(要予約)

※おおむねセミナー60分程度+その後、質疑応答を予定しております(当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください)。 -

講師

柿木 悠

令和7年 講評・ポイント解説

[庁 舎]

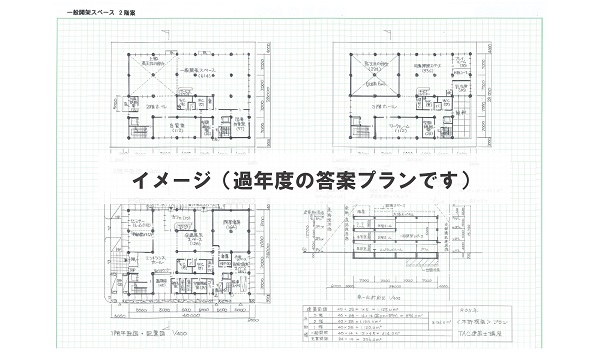

令和7年 答案プラン例

[庁 舎]

【無料】答案プラン例(PDF閲覧)請求フォーム

令和7年一級建築士 設計製図「庁舎」

2025年10月12日(日)に実施の令和7年 一級建築士 設計製図の試験【庁舎】のTACオリジナル答案プラン例を公開します。本試験の振り返りにご活用ください。

【無料】ご請求フォームはこちら(ご登録のメールアドレスへ即時配信)

解説動画をアーカイブ配信中

令和7年一級設計製図[庁舎]

振り返り・課題文読解

令和7年本試験課題のポイント整理!

担当講師:一級設計製図講師 柿木(かきのき)

【お話していること】

・令和7年設計製図試験の振り返り

・令和8年の早期講義までにやること

・TACの講座案内等