令和7年 二級建築士 設計製図の試験

[シェアハウス(木造)]解説動画・答案プラン例・講評

令和7年 設計製図試験に関する情報[シェアハウス(木造)]を、随時更新していきます。

合格発表を受けて(12月2日)

[シェアハウス(木造)]

試験元から発表された内容について

公益財団法人 建築技術教育普及センターより、合格発表がありました。

合格された皆様、本当におめでとうございます。

【設計製図実受験者数】10,006人(9,947人)

【合格者数】4,645人(4,680人)

【合格率】46.4%(47.0%)

【学科からの最終合格率】22.6%(21.8%)

※( )内は昨年の数字です。

ランクⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのそれぞれの割合は次のとおりで、「ランクⅠ」のみが合格となります。

【ランクⅠ(合格)】46.4%(47.0%)

【ランクⅡ】3.5%(4.7%)

【ランクⅢ】25.0%(37.1%)

【ランクⅣ】25.1%(11.1%)

※( )内は昨年の数字です。

実受験者数は昨年より約60人増加、合格者数は約40人減少しました。

合格率は、昨年より製図試験は0.6ポイント下がり、学科からの最終合格率は0.8ポイント上がりました。

総 括

今年の設計製図試験の全国合格率は「46.4%」でした。昨年の「47.0%」からさらに下がり、過去5年間で最も低い合格率となりました。

ランク別の割合では、ランクⅡ(「知識及び技能」が不足しているもの)は3.5%である一方(昨年より1.2ポイント減)、ランクⅢ(「知識及び技能」が著しく不足しているもの)が25.0%(昨年より12.1ポイント減)、ランクⅣ(失格)が25.1%と大変高く(昨年より14ポイント増!)、図面の未完成や重大な不適合に該当するなど、即失格となるような大きな失敗をした人の割合が大幅に増えたことが分かります。

今回のランクⅣの割合は、過去5年間で最も高く、非常に厳しい採点が実施されたと考えられます。

また、ランクⅢとランクⅣの合計割合(50.1%)についても過去5年間で最も高く、過半数を超える点からも「合格図面」と「合格レベルではない図面」の差がより顕著に現れた結果、とも言えるでしょう。

採点のポイント

建築技術教育普及センターの採点のポイントは以下になります。

(1)設計課題の特色に応じた計画

①LDK・交流スペースの計画

(2)計画一般(敷地の有効利用、配置計画、動線計画、設備計画、各室の計画等)

(3)構造に対する理解

(4)架構計画

(5)矩計に関する知識

(6)要求図書の表現

(7)設計条件・要求図書に対する重大な不適合

①木造2階建てでないもの

②要求図書のうち図面が1面以上未完成

③図面相互の重大な不整合(上下階の不整合等)

④面積等の不適合

⑤要求室等のうち、次のいずれかの室等が欠落又は設置階が違っているもの

・1階:玄関、LDK、個室(A)

・2階:交流スペース、個室(B)、吹抜け

・屋外:屋外テラス

⑥著しく非常識な計画(階段の欠落等)

さらに、解答の傾向として次の記載がありました。

「未完成」、「面積違反」、「主要室の欠落」、「設計条件違反(吹抜けの大きさ、LDK及び交流スペースの計画、避難経路)」に該当するものが多かった。

以上の内容が公表された採点ポイントとなります。

これらの全てにわたって、大きな欠落や条件違反をすることなくプランニングを行い、時間内に設計図書を作成しなければいけません。

設計条件違反に挙げられている「吹抜けの大きさ、LDK及び交流スペースの計画、避難経路」の計画について、合格レベルの図面をつくるためには基本をしっかり押さえたプランニング力が必要です。

また、要求図書に関して挙げられている「表現、図面相互の整合」については正確な知識を有する製図力が必要です。

今回の課題は、「シェアハウス(木造)」という居住用の施設ではありましたが、採点ポイントはプランニングや製図に必要な基礎知識や技能の習得に加え、柔軟性や応用力が問われた試験であったと感じます。

合格するためには?

さて、本年度試験を分析した上で、設計製図試験に合格するためにどうすれば良いのかを考えると、以下の対策が必要となってくると思われます。

① 課題の特色を理解し、適切にまとめあげる「プランニング力の習得」

② 空間構成・構造を理解し、適切に図面表現する「製図力の習得」

二級建築士の設計製図試験の出題は「木造→木造→RC造」と順番に出題されています。この順番でいくと、今回に続き次回も木造の出題が予想されます。

木造はRC造とは構造形式が異なりますので、作図とプランニングの要領が大きく異なります。今回残念な結果となった方は、ぜひとも来年は合格を決めたいところです。

また、木造はRC造と比べて作図量が多く一般に難易度は高いと言われ、また近年の出題では、専用施設や専用住宅が続き、さらにプランニング力がより重要視される傾向にあります。

これらを踏まえると、課題の発表は来年6月になりますが、試験を有利に進めるためには、早期よりプランニング力・製図力を高めておくことは極めて重要と言えます。

TACでは、2月から学習をはじめていきますので、お見逃しのないようにお願いいたします。

次回受験する方向け

木造スタートアップセミナー

近年の木造課題の攻略法をゼロから解説

担当講師:二級設計製図責任者 佐藤広明

【お話していること】

・試験概要

・近年の課題テーマ分析

・令和8年合格に向けて

・TACの講座案内

二級設計製図に再チャレンジの方

[TAC生は再受講割引40%OFF]

|

早割11,000円OFF(2月末まで) [開講]2026年2月開講 |

大幅パワーアップ! 課題発表前に製図の基本を学び、その後「設計製図本科生」に合流するコースです。学科試験後からはじまる「設計製図本科生」コースは短期決戦となりますので、余裕のある時期に基本を身に付けておきたい方におすすめです。 [早割受講料]¥198,000~(教材費・税込) |

|---|

|

学科コースとの同時申込で22,000円OFF [開講]2026年7月開講 |

学科試験後から製図対策に着手するスタンダードコース 毎年多くの合格者を輩出している設計製図対策のスタンダードコースです。余計なことはやりません。プランニングから製図完成まで、合格レベルの設計力を基本から養成します。

|

|---|

再受講割引制度

過年度受講生(設計製図本科生)の方は、受講料が40%割引に!

過去に「二級総合設計製図本科生」「二級設計製図本科生」を受講されていた方が、再度「二級総合設計製図本科生」または「二級設計製図本科生」を受講される場合、40%割引。

※他の割引制度との併用はできません。

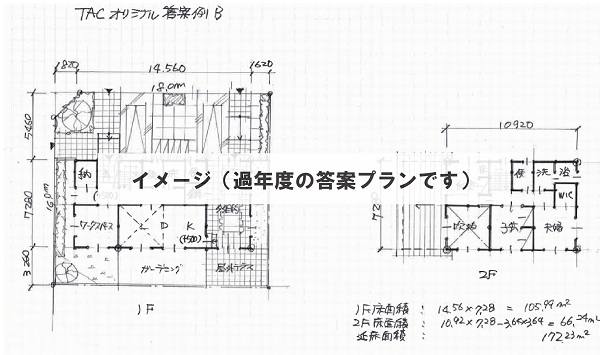

令和7年 答案プラン例

[シェアハウス(木造)]

【無料】答案プラン例(PDF閲覧)請求フォーム

[シェアハウス(木造)]

2025年9月14日(日)に実施された令和7年 二級建築士 設計製図の試験【シェアハウス(木造)】のTACオリジナル答案プラン例を公開します。本試験の振り返りにご活用ください。

【無料】ご請求フォームはこちら(ご登録のメールアドレスへ即時配信)

令和7年 講評・ポイント解説

[シェアハウス(木造)]

解説動画をアーカイブ配信中

[シェアハウス(木造)]

振り返り・攻略法

難しかった令和7年設計製図本試験課題分析と攻略法

担当講師:二級設計製図責任者 佐藤広明

【お話していること】

・令和7年 設計製図試験のポイント

・参考プランや採点基準(予想)の解説

・来年に向けての合格プラン

・TACの講座案内等

一級建築士試験へ進む方

[TAC生はステップアップ割引30%OFF]

年明けから始めるコース(初学者の方はこれが最後の入口です)

| 冬割e受付クーポン22,000円OFF(2月末まで)

[開講]2026年1月開講 |

年明けからはじめる方向けのベーシックコース 万全なカリキュラムで一発合格を目指す、一級学科のベーシックコースです。年明けからはじめる初学者・受験経験者の方におすすめです。 [冬割e受付クーポン受講料]¥407,000(教材費・税込) |

|---|

,

ステップアップ割引制度

TACで二級建築士(学科または製図)の「本科生」を受講されていた方は、受講料30%割引!

過去にTAC建築士講座の二級建築士の学科、または、製図の「本科生」を受講されていた方が、一級建築士(学科)の各種本科生コースを受講される場合、通常受講料より30%割引します。

※他の割引制度との併用はできません。